パーマロイ・磁気シールド・磁界測定 ・

熱処理・磁場キャンセラーの株式会社オータマ

お客様インタビュー 東京科学大学様client_interview_07

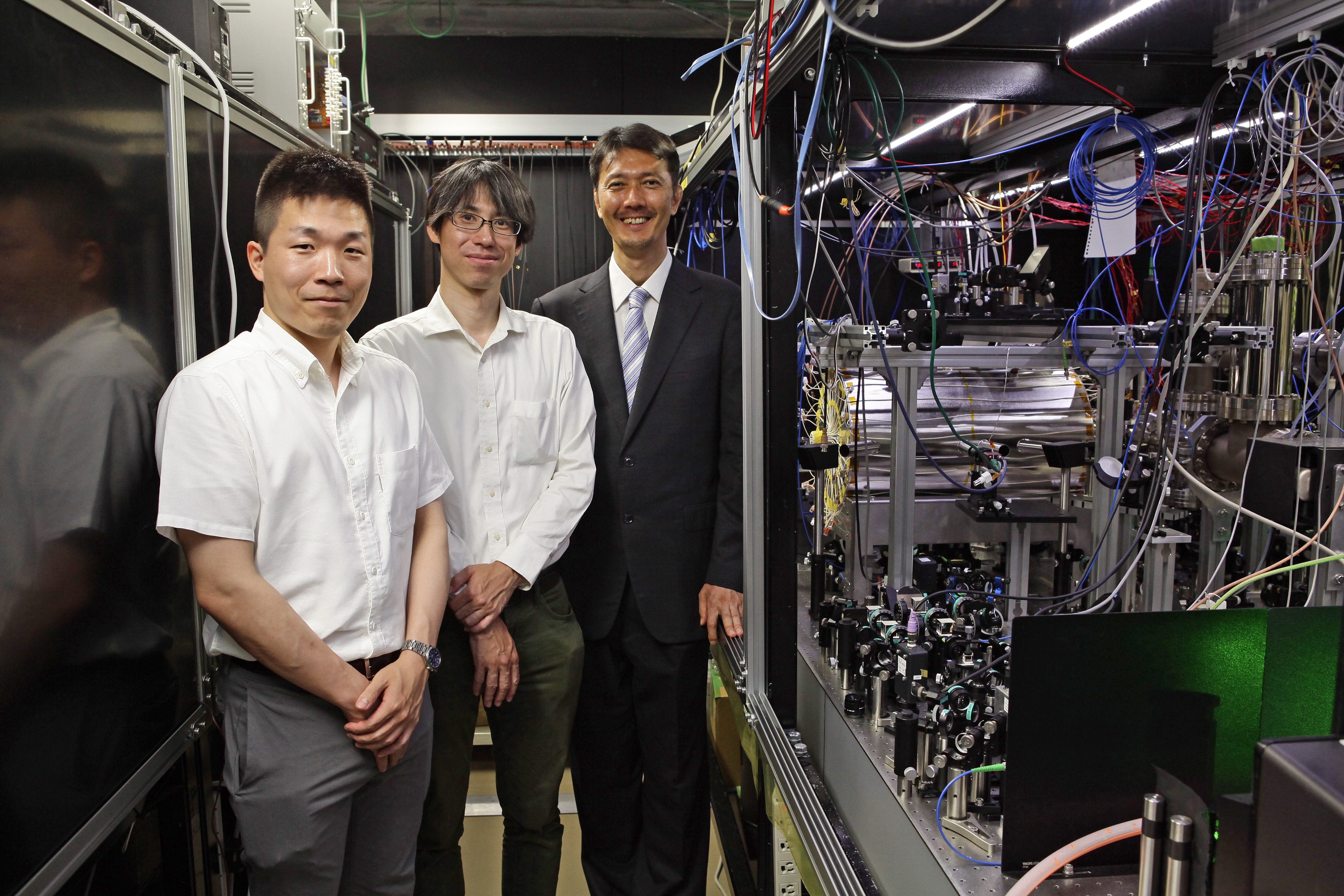

国立大学法人 東京科学大学 量子航法研究センター 上妻研究室では「キュリオシティ・ドリブン(好奇心主導)」と「ニーズ・ドリブン(社会課題主導)」という二つの研究姿勢を両輪とした、ユニークな研究環境が整っています。この両者が互いに刺激を与え合うことで、直近では磁性量子気体中の新しい物性現象を世界で初めてとらえることに成功したり、新発明に基づく原子波ジャイロスコープの実現など、新たな発見や技術革新が生まれています。そして、その挑戦の背景には、20年以上にわたり研究を技術面から支えるオータマの磁気シールド技術があります。上妻研究室の上妻幹旺教授、佐藤智哉特任准教授、松井宏樹特任助教に、研究の最前線とオータマ製品への信頼について伺いました。

― 研究内容についてお伺いします。

キュリオシティ・ドリブン研究は「将来に役立つかどうか」を一切気にせず、自らが「面白い」と思ったことを追求するものです。例えば、磁性を持った微粒子を油に混ぜた「磁性流体」は、磁石を近づけると液面が変形し規則的な針状の突起が現れます。では「気体」に同じ性質があったら? しかも量子的な性質を帯びていたら? そこに私たちの好奇心が向かうのです。

磁石を近づけると針のような突起が現れる磁性流体

松井先生は、その興味からユウロピウム(Eu)という元素を選び、気体状態での量子磁性の現象を探究し、新奇な物性現象を世界で初めて観測することに成功しました。気体における量子磁性という分野は世界でも例が少なく、まさに好奇心から始まった探究の成果です。この研究の成果は、物性研究における大変ホットなトピックスとなっています。

松井様(以下敬称略):私の研究は純粋に好奇心主導ですが、その深い探究が他分野への理解にもつながるかもしれない、と考えています。先ほど上妻先生のお話にもありましたが、2022年11月レーザー冷却によりEuを絶対零度近くまで冷やし、ボース・アインシュタイン凝縮によるユニークな磁気現象――すなわちアインシュタイン・ドハース効果を世界で初めて観測しました。これは理論上20年近く前に予言されていたものの、異なる原子種を扱っている他研究グループからはこれまで観測の報告がなく、長らく実験的に確認されていなかった現象です。数ある原子の中でEuに着目し、Euを一旦、準安定状態に励起するという独自の方法をとることで、世界で初めてEuをレーザー冷却することに成功し、観測することができたのです。この実験には、極めて精緻な磁気遮蔽が不可欠でした。

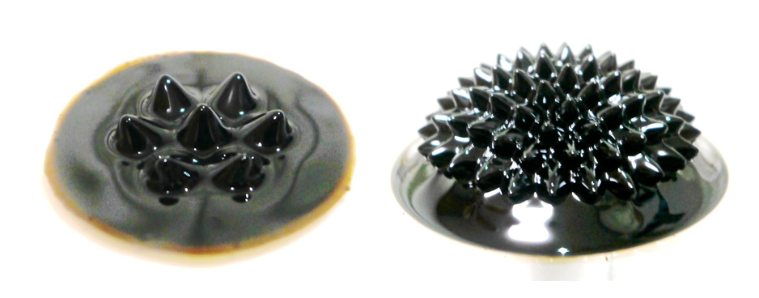

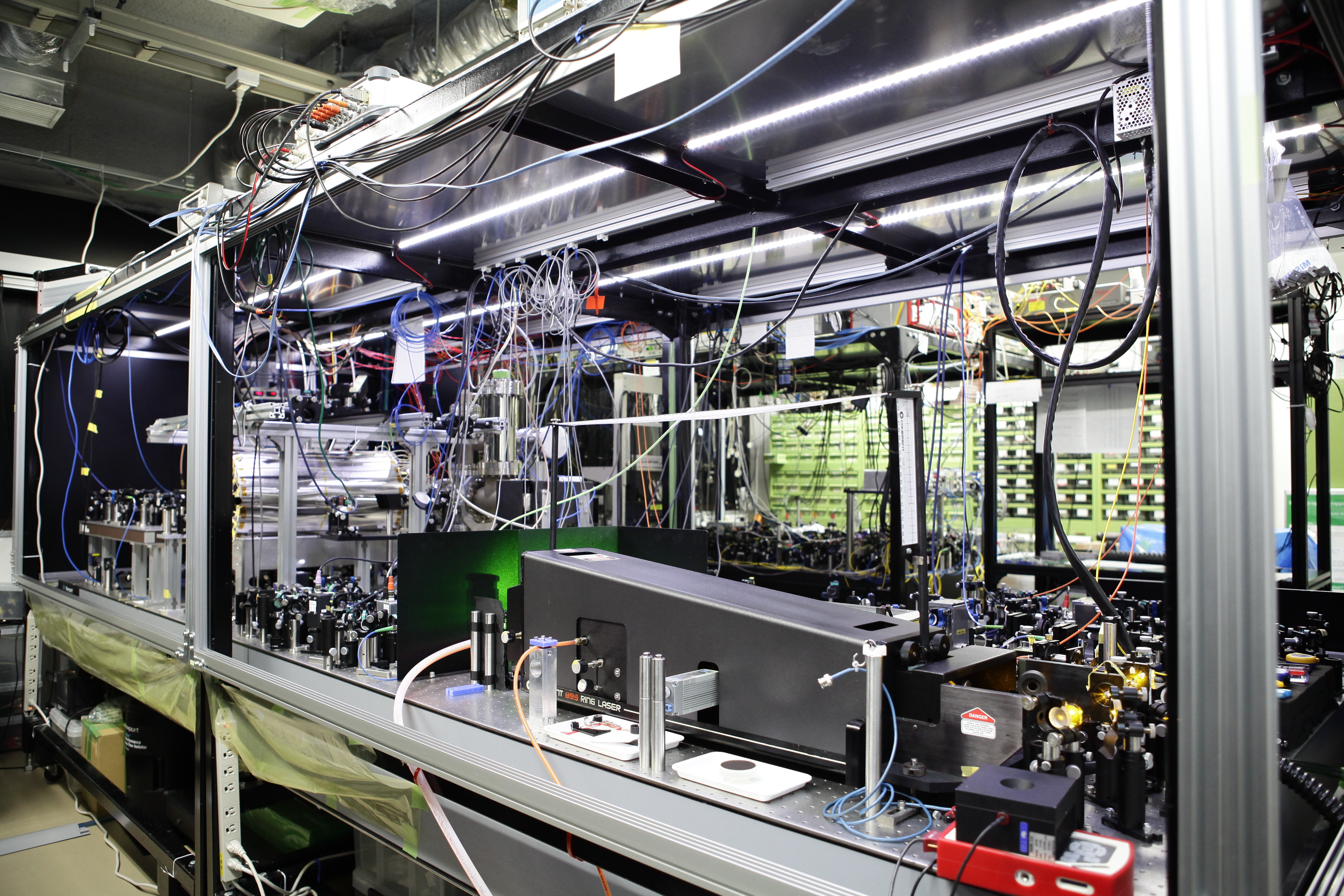

上妻研究室が製作したEuの実験系

写真中央部分の黄色い光は、レーザー冷却されたEu原子気体からの蛍光

上妻:一方、ニーズ・ドリブン研究では、佐藤先生が、国家規模のプロジェクトとして、原子の波としての性質を利用して、GPSを使わない、従来の機械式や光学式ジャイロスコープを上回る高精度な自己位置推定装置の開発に取り組んでいます。

佐藤様(以下敬称略):私が取り組んでいる原子波ジャイロスコープは、GPSが使えない状況下でも高精度な自己位置推定を可能にする装置です。GPS信号が届かない海中や建物内、トンネル内など、実世界の「自分の位置が分からない」という問題に対し、量子技術を活用して解決する挑戦をしています。原子をレーザーで分裂・再結合させ、その干渉パターンから回転や磁場の影響を測定します。理論的には計測できない場所はなく、装置が社会実装できるようになれば、例えば多くの資源が眠っているといわれる海底探査にも大いに役立つでしょう。ただ、環境磁場の影響によって正しいシグナルが得られなくなるため、装置の部品には磁気遮蔽が欠かせません。従来は研究室レベルでしか実現していなかった巨大装置を小型化し、「実用レベル」に持っていくことを目指しています。

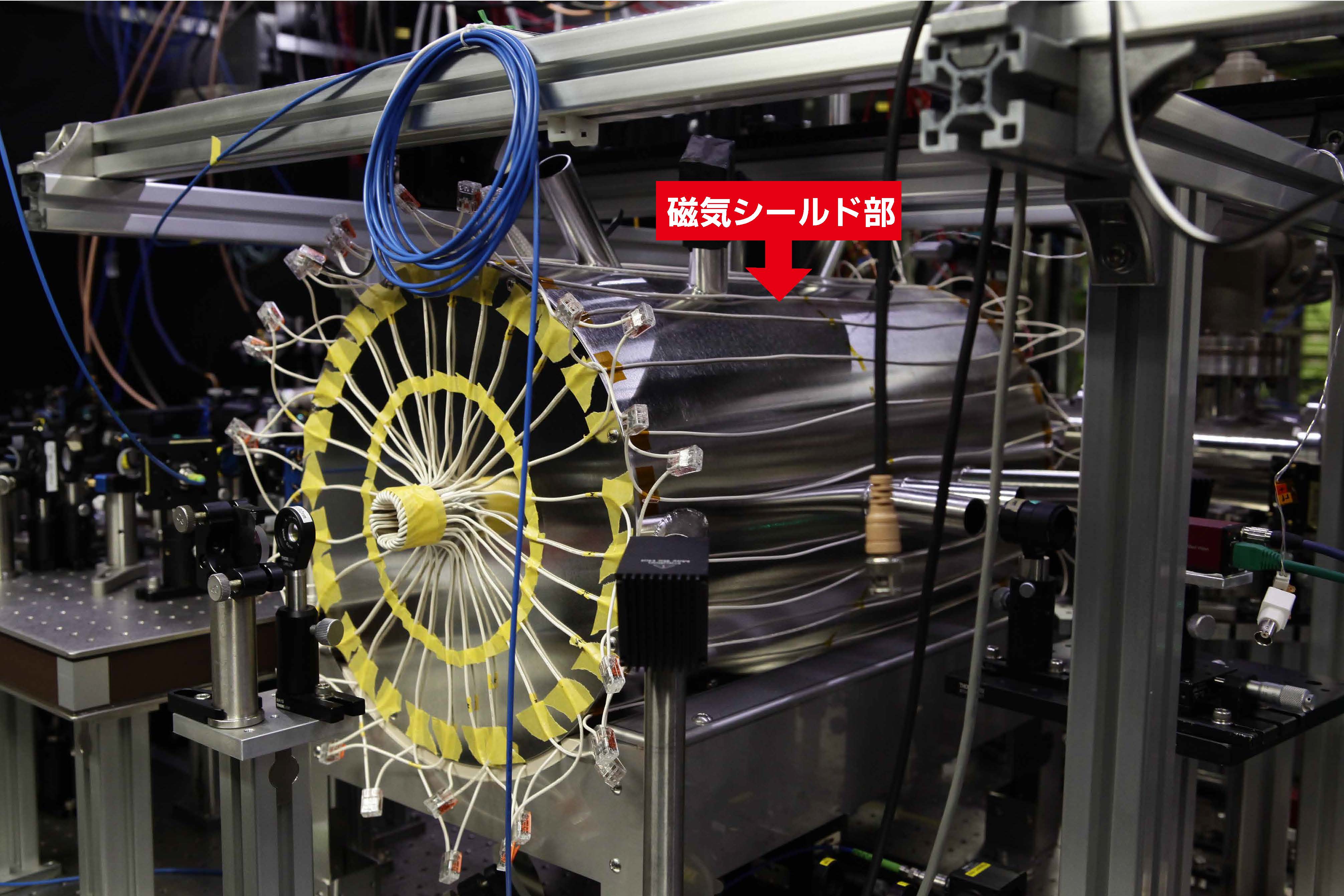

上妻:ユウロピウム実験と原子波ジャイロ開発の双方において、磁場の影響の排除が最大の課題です。そこで、オータマ社の磁気シールドが欠かせない存在となっています。通常の磁気シールド製品では、1000分の1から10000分の1程度ですが、オータマ社の製品は100万分の1まで磁場を減らすことができる唯一無二の製品です。素材としてのパーマロイは同じでも、それを加工する技術が非常に高いと認識しています。

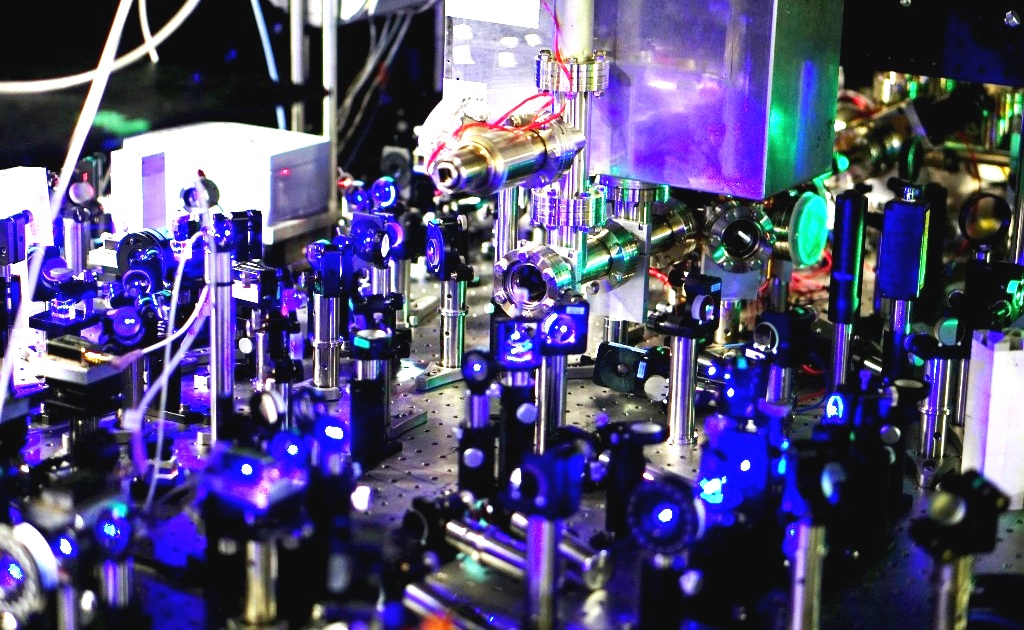

ユウロピウム実験の装置

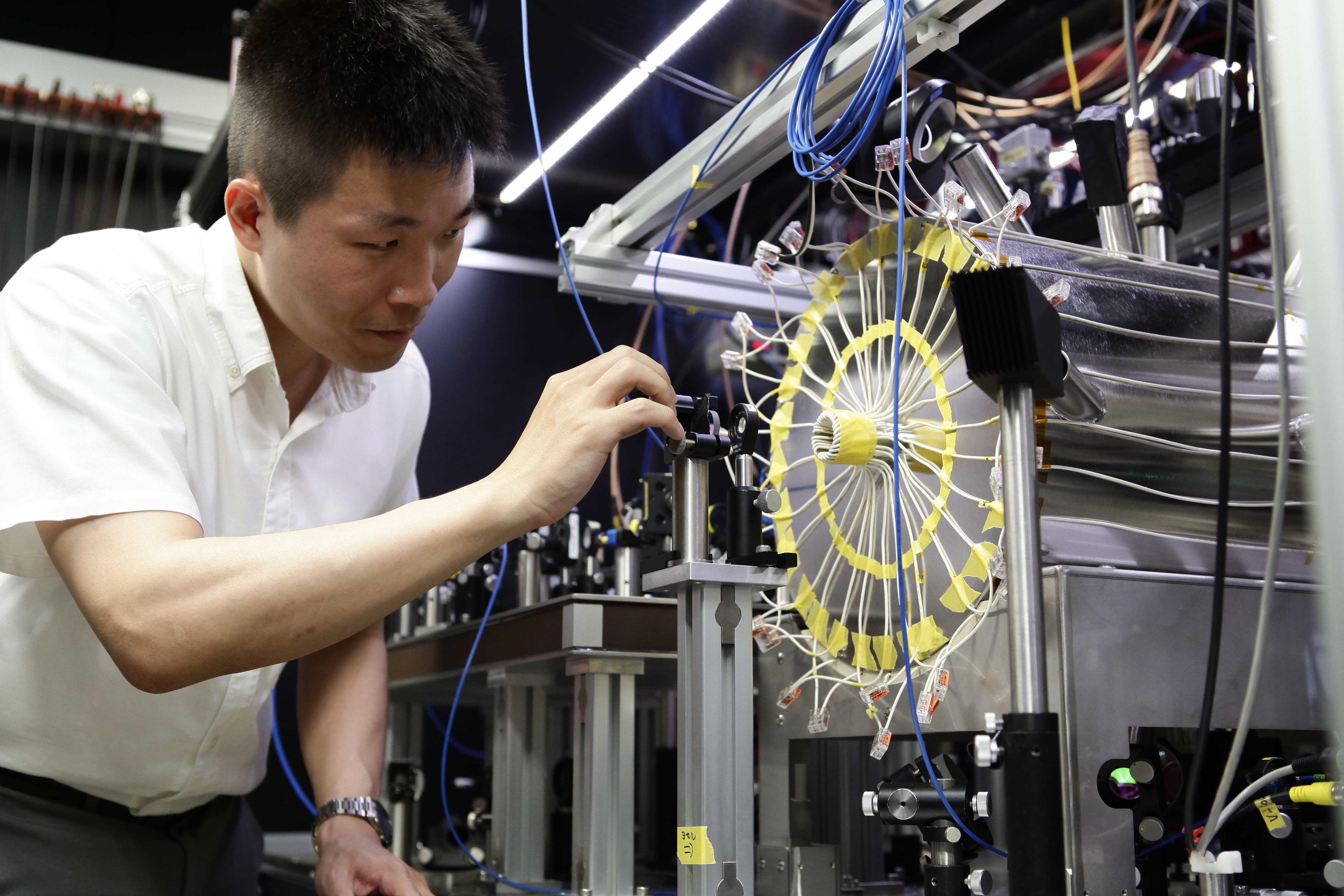

実験に取り組む松井特任助教

実験装置の一部に使われているオータマ製の磁気シールド

上妻:特筆すべきは、技術対応の柔軟さです。私たちが「3層構造でお願いしたい」と要望しても、「目的に対しては2層で十分です。コストと納期のバランスを考えるとこちらの方が良いですよ」と、自社にとって利益が減る提案も惜しまない姿勢に、深い信頼を寄せています。現在、私たちが発注する磁気シールド製品は、100%オータマ社製です。

佐藤:納期面でも、こちらの厳しいスケジュールに対して親身に対応してくださいます。研究の進展に伴い装置の改良や小型化が求められる中で、オータマさんの技術支援は不可欠です。

松井:今後は、定常状態での磁性ガスの挙動をより詳しく調べていきます。量子磁性の未知領域にはまだ多くの可能性が眠っており、非常に楽しみなフェーズです。

佐藤:ジャイロスコープを3次元対応に進化させ、実社会で使える装置として完成させるのが次の目標です。その過程で、より高精度でコンパクトな磁気シールドのニーズも出てくると思いますので、その時は再びオータマ社の製品にお世話になります。息の長い研究開発になるので、今後とも末永くご支援いただければと思います。

上妻:理学研究は「自然がどうなっているかを知りたい」という純粋さを追求するからこそ、人を鍛え、難題に直面しても虚心坦懐に取り組む力を養います。松井先生はこの理学の厳しさを体現しつつ、ニーズ・ドリブン研究にもその力を発揮しています。理学と応用の両立こそ、持続的かつ高度な研究を可能にする鍵なのです。

日本では、役立つ研究への資金が多く注がれるとともに、基礎理学研究への理解と支援も確保されています。一見すると実用性が見えにくい研究も、人類文化を高め、結果的にノーベル賞級の成果につながることがあります。だからこそ、研究室ではキュリオシティとニーズの両立を掲げ、学生間での議論・気づきを重視しています。今後もこの“好奇心と現場のニーズ”を原動力に、学生・若手研究者とともに、世界に誇れる量子航法技術の創出へ向かって邁進していきます。

昨年10月、量子航法研究ユニットが教員集約型の量子航法研究センターへ昇格しましたが、私自身はセンターがその上位に位置づけられる研究所になること――つまり、数年以内に複数の研究室を横断的に擁する機関となることを目指しています。実は、ナビゲーション研究は、これまで日本では欠けていた分野です。海・陸・空・宇宙と領域を横断するナビゲーション研究を、日本で唯一無二の体制で推進するのが現時点での目標です。オータマ社には、この挑戦の技術的な基盤を引き続き支えていただきたいと考えています。

実験室で

東京科学大学は、東京医科歯科大学と東京工業大学が統合して2024年10月に誕生した国立大学。「『科学の進歩』と『人々の幸せ』とを探究し、社会とともに新たな価値を創造する」をMissionに掲げ、両大学のこれまでの伝統と先進性を生かしながら、どの大学もなしえなかった新しい大学の在り方を創出していくことを目指している。

https://www.isct.ac.jp/ja(外部サイト)

・上妻研究室: http://www.kozuma.phys.titech.ac.jp/research_category/entry8.html

・出版済み論文「Science」:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adx2872