パーマロイ・磁気シールド・磁界測定 ・

熱処理・磁場キャンセラーの株式会社オータマ

お客様インタビュー JAXA様client_interview_06

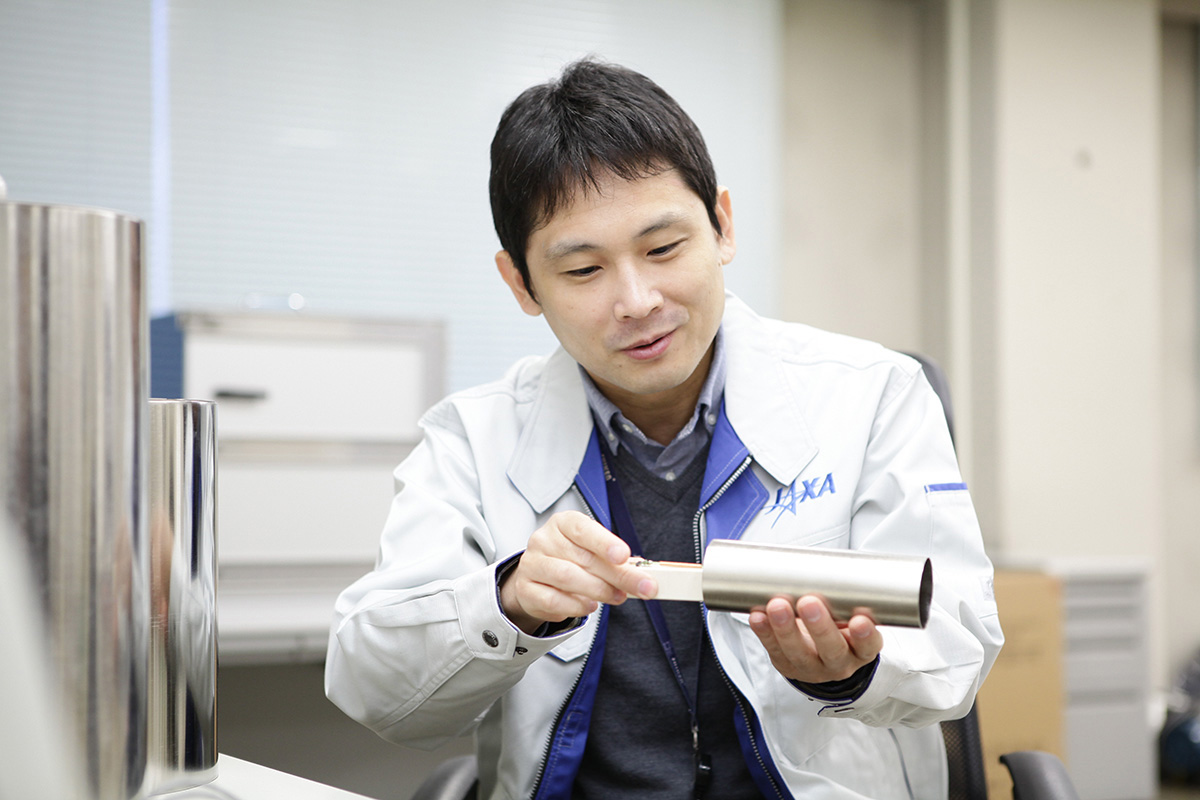

宇宙の謎を解明するために欠かせない磁気計測技術。その研究開発の現場では、高精度な磁力計の性能を評価するために、磁気シールドが重要な役割を果たしています。国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)の環境試験技術ユニットに所属する村田直史博士は、火星衛星探査計画MMXや欧州宇宙機構(ESA)との共同プロジェクトComet Interceptorなど、最前線の宇宙探査ミッションに携わっています。磁気センサの研究開発における磁気シールドの役割やオータマ製品がどのように貢献しているのかなどについて、お話を伺いました。

― 研究開発の内容についてお伺いします。

私が所属している環境試験技術ユニットでは、人工衛星や宇宙探査機などの宇宙機を開発するための試験設備の管理と試験技術の研究開発をしています。私は磁気の計測に関する試験技術を専門に担当しています。

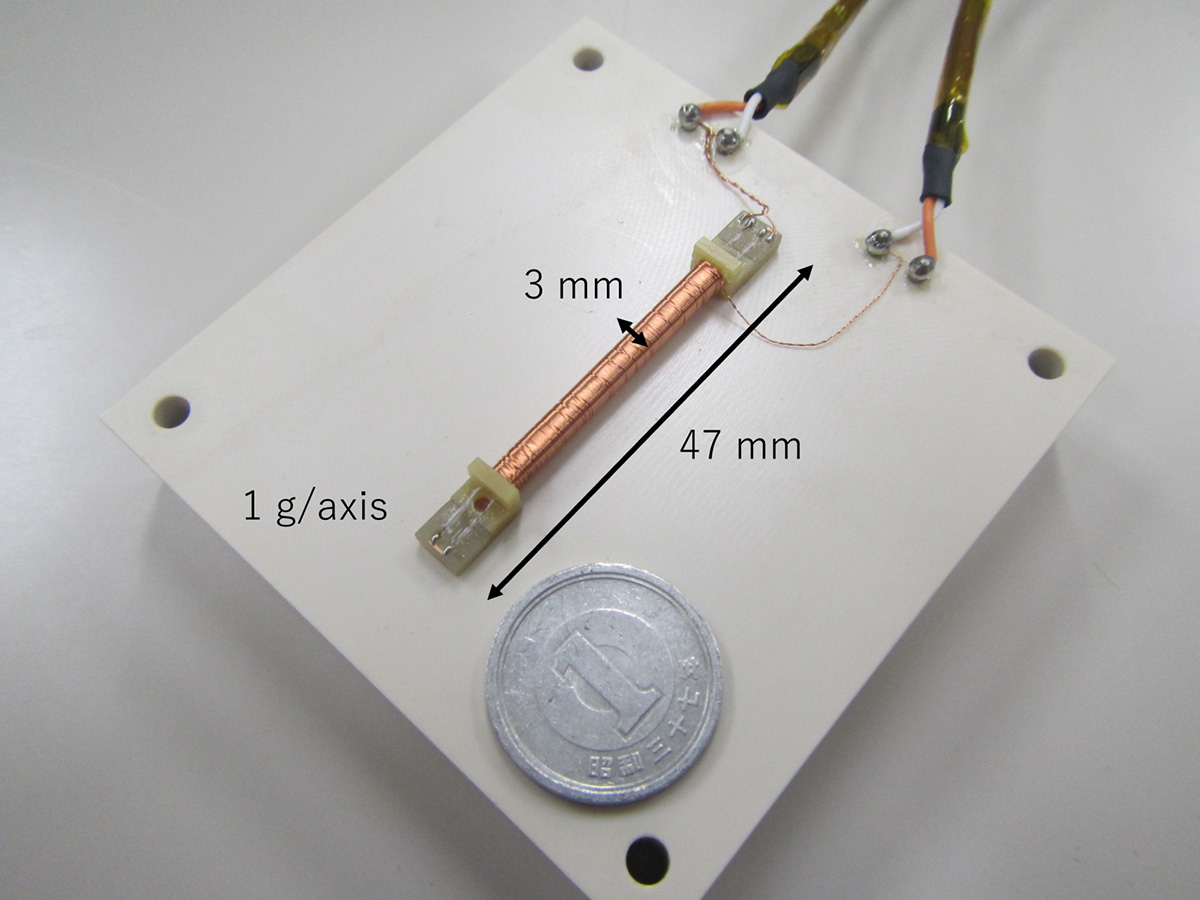

環境試験技術ユニットでの役割のほか、現在、2つのプロジェクトに携わり、宇宙機に搭載する新方式磁力計(※1)の開発を行っています。開発中の磁力計に使用する磁気センサは、非常に高い計測性能と、大幅な小型軽量化が求められており、より良い性能を追求して改良を重ねています。

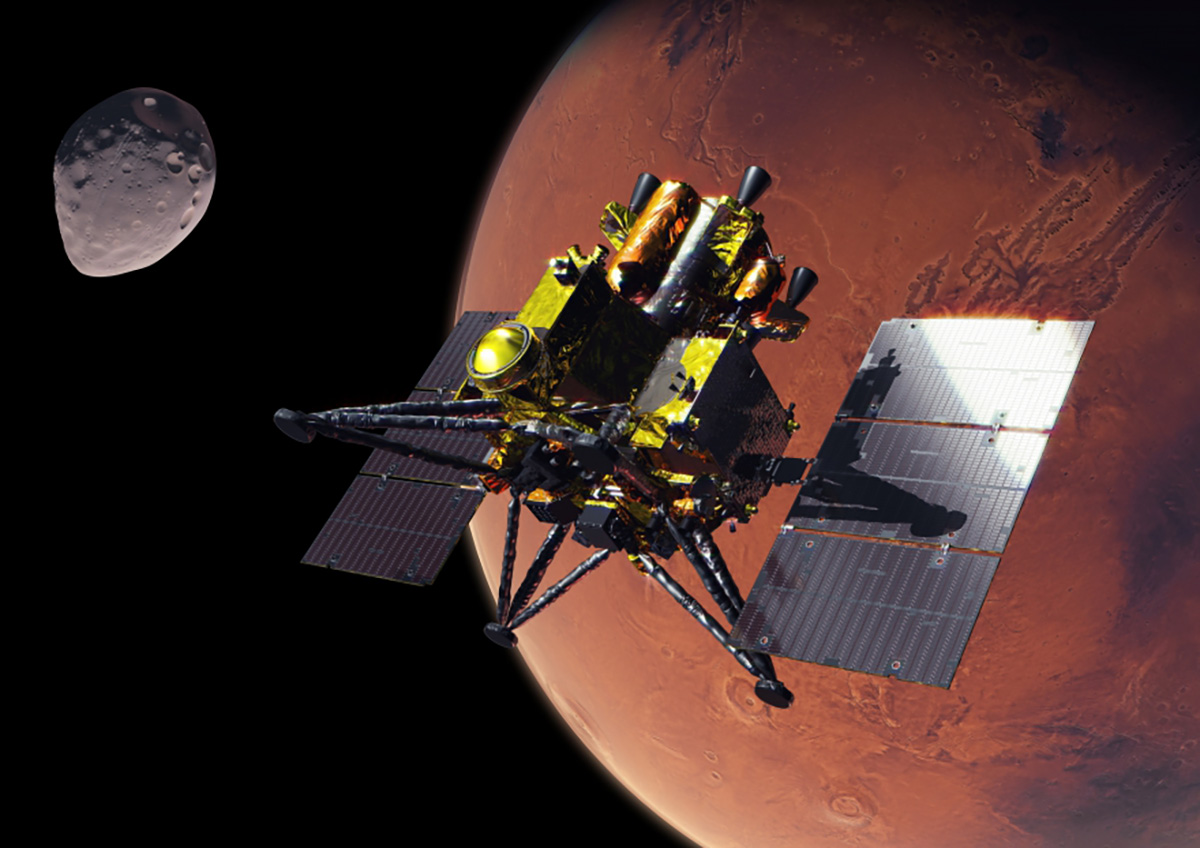

プロジェクトのひとつは、MMX(Martian Moons eXploration)という、火星衛星探査計画です。火星にはフォボスとダイモスという2つの衛星が存在していますが、フォボスをメインに観測・サンプル採取を行い、地球に帰還するというミッションです。MMXではフォボスの組成を知るために、観測機器の一つとしてイオンエネルギ質量分析器と磁力計を搭載し、火星やフォボスから飛来するイオンを計測します。太陽系の惑星や衛星の形成の謎を解く鍵が見つかるかもしれません。2026年度中の探査機打ち上げを目指しており、研究開発は今、大詰めを迎えています。

※1 2002年に九州大学・笹田一郎教授により発明された基本波型直交フラックスゲート方式に着目し、宇宙分野で実用化するための研究開発を進めている磁力計。従来の方式の磁力計と同等以上の性能を発揮しつつ、より小型軽量化を実現できる

もうひとつは、欧州宇宙機構(ESA)と共同で行っている長周期彗星探査計画Comet Interceptorです。太陽系に初めて到達するような、非常に長い周期の彗星を人類史上初めて直接探査するというプロジェクトです。このミッションでは、彗星の周りに生じるプラズマ観測のために磁力計を搭載します。こうした長周期彗星は太陽の熱の影響を受けていないため、地球や太陽系の成り立ちに迫るような、根源的な組成情報を持っていることが期待されています。

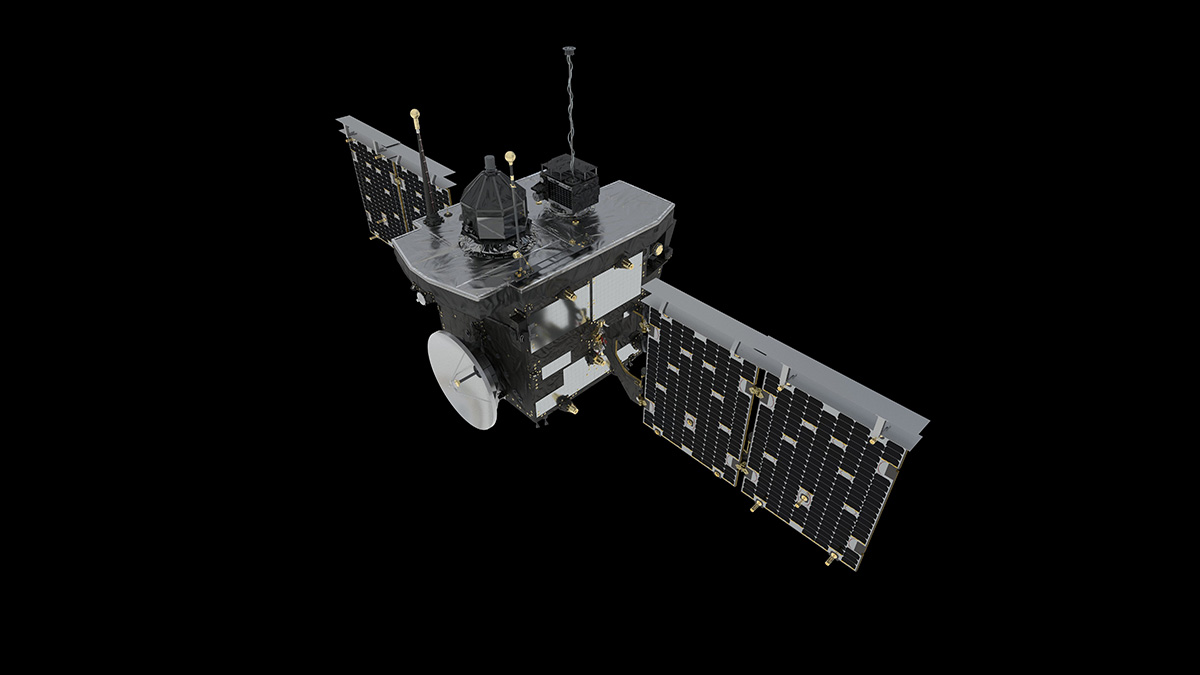

探査方法は非常にチャレンジングで、母船に2機の超小型探査機を搭載した宇宙機を打ち上げ、宇宙空間のラグランジュ点(太陽と地球からの重力が引き合う均衡点)に待機させます。その後、地上観測により対象となる彗星が飛来した際に探査機を向かわせて分離し、フライバイ(接近通過)して多点観測を行います。まさにInterceptor(迎撃機)ですね。探査機の寿命なども踏まえ、待機期間は最大3~4年の予定ですが、その間に対象となる長周期彗星に出会える保証はありません。もしも観測対象になるような彗星が現れなかった時には、既知の短周期彗星に向かう事が検討されています。2029年以降の打ち上げを目指し、研究開発を進めています。

Comet InterceptorのイメージCG。母船の上に子機が2機搭載されるが、JAXAは子機1機を提供する。

この子機の大きさはみかん箱程度しかない(C)ESA(CC BY-SA 3.0 IGO)

宇宙機に搭載する機器の開発では、真空や高温・極低温温度など、宇宙空間に近い過酷な環境下でさまざまな性能試験を行います。磁気センサの評価が難しい点はその際、地磁気をはじめとする周囲の環境磁気ノイズの影響を受けてしまうと、センサの正確な性能評価を行うことができません。

私たちが宇宙で測りたいのは極めて微弱な磁気です。そのため、開発中のセンサは非常に高精度に設計されています。その機能や性能が宇宙空間でも問題なく発揮できるかどうかを地球上で事前に評価するために、磁気シールドは必要不可欠なのです。

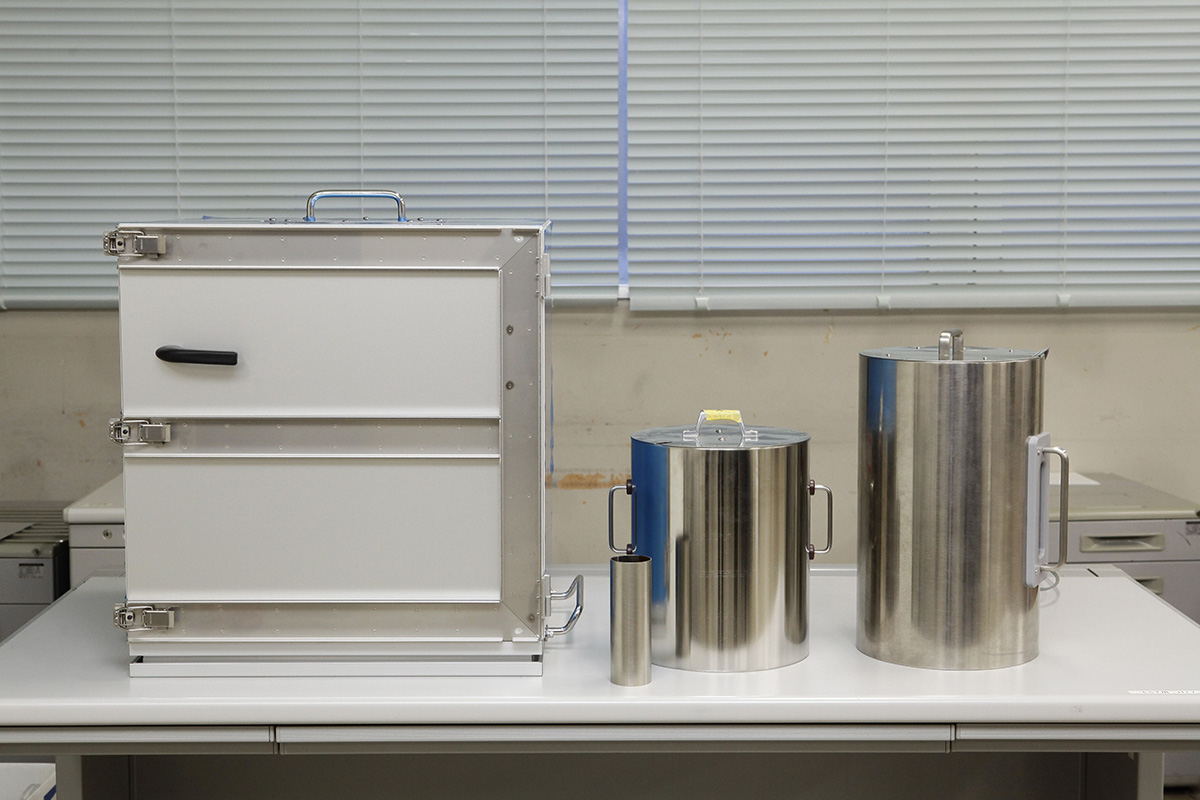

約7年前、新方式磁力計の開発を始めた際、関連する大学やメーカーから「良い性能を持つ磁気シールド製品がある」と紹介され、オータマさんを知りました。これまでに、3層円筒シールド、2層円筒シールド、1層シールドボックスなどを納品していただきました。予想以上に便利だったのが、直径約5㎝、全長約15㎝の小さな円筒で、簡易的な実験や各種試験で大いに活躍しています。オータマさんには、用途に応じてサイズ、磁気シールドファクター(磁気シールド係数)などの要件を伝え、実現性を相談しながら設計をお願いしています。

シールド製品以外では、磁気センサコアの熱処理と磁気シールドルームの磁界解析も依頼しました。磁気センサコアにはパーマロイのワイヤを使用していたため、1100℃の水素雰囲気炉での熱処理が必要でした。そこで、専門設備とノウハウを持つオータマさんにお願いしました。

また、磁気シールドルームの磁界解析については、つくばにある磁気試験設備において大型の磁気シールドルームを併用する構想の概念検討としてシミュレーション解析を実施してもらいました。

非常に柔軟で、こちらの要望に対して的確な提案をしてくれます。2層円筒シールドでは、実験での運用性を向上させるべく持ち手を2つ付けてくれました。また、80℃以上の温度環境下で使用することを伝えたところ、持ち手や層間の接合部分が熱で溶けないように耐熱性の樹脂を採用するなど、細部にまで気を配ってもらえました。

3層円筒シールドは、非常に優れた性能を持ちながら、持ち運びができるサイズ感が便利です。メーカーなどへ出向いて計測する際、隣に工場などがあると特に外部磁界の影響を受けやすいのですが、この3層円筒シールドはこれまで様々な環境で良好なシールド効果を発揮してきており信頼が置けるため、特に重要な評価試験の際には必ず持参しています。

1層のシールドボックスは、磁気センサの試験はもちろん、様々な外部磁気ノイズに対するシールドルームのシールド効果を小さいスケールで実験することも想定して製作を依頼しました。シールド効果が評価しやすいよう、あえて1層構造にしています。内部空間が広いため、円筒シールドを中に入れて使用することも可能で、組み合わせ次第でさまざまな実験や試験に対応できます。また、シールドボックスの上部には蓋付きの円形開口を設けてもらいました。これにより、磁気センサを低温環境にさらす実験の際に、シールド内に入れた断熱容器に液体窒素やドライアイスなどの冷却材を容易に投入でき、使い勝手が向上しました。

私はこれからも磁気の計測を通じて、宇宙の謎の解明に関わっていきたいと考えています。一口に磁気を測るといっても、その対象や方法は多岐にわたります。私の研究開発においては、今後もさまざまなシーンで磁気シールドの活用が不可欠です。オータマさんが各用途に応じた高品質な磁気シールド製品を開発してくれることが、日本の宇宙科学の発展にもつながるのではないかと期待しています。

例えば、磁力計を搭載する探査機は、それ自体が大きな磁気ノイズの発生源となります。宇宙での計測では、できるだけノイズの影響を抑えるため、磁力計を伸展物の先に取り付けて探査機から距離を取るなどの工夫をします。しかし、ミッションが多様化する中で十分な長さの伸展物を探査機に搭載できない場合も出てきます。その際は磁気ノイズを発生する機器を探査機内部でシールドするといった必要性が出てくる可能性があります。

探査機には厳しい質量や空間的な制約があり、現状は重たいパーマロイで手軽に磁気ノイズ源をシールドするということは難しいですが、例えば「嵩張ることなく被せるだけで十分に磁気を遮断できるフィルム」のような製品が開発できれば、宇宙科学に貢献する磁気シールド製品として宇宙に行く日が来るかもしれませんね。

宇宙科学研究所(ISAS)、航空宇宙技術研究所(NAL)、宇宙開発事業団(NASDA)の3機関が統合して2003年に誕生した。政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関と位置付けられ、同分野の基礎研究から開発・利用に至るまでを一貫して行っている。

https://www.jaxa.jp/index_j.html(外部サイト)

・https://www.jaxa.jp/projects/sas/mmx/index_j.html

・https://www.isas.jaxa.jp/missions/spacecraft/developing/comet_interceptor.html