パーマロイ・磁気シールド・磁界測定 ・

熱処理・磁場キャンセラーの株式会社オータマ

お客様インタビュー 国立天文台様client_interview_01

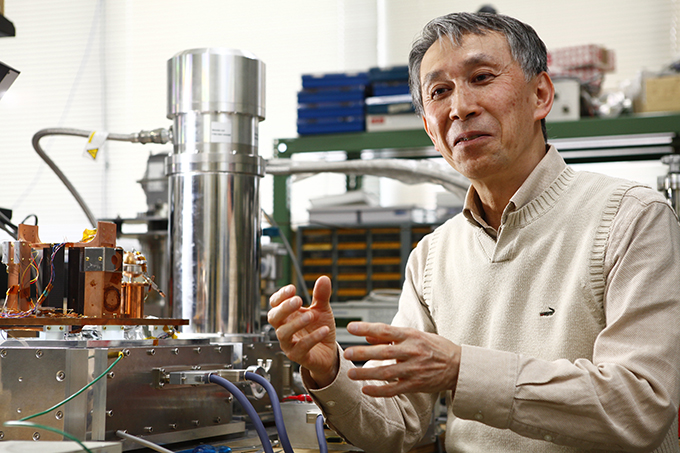

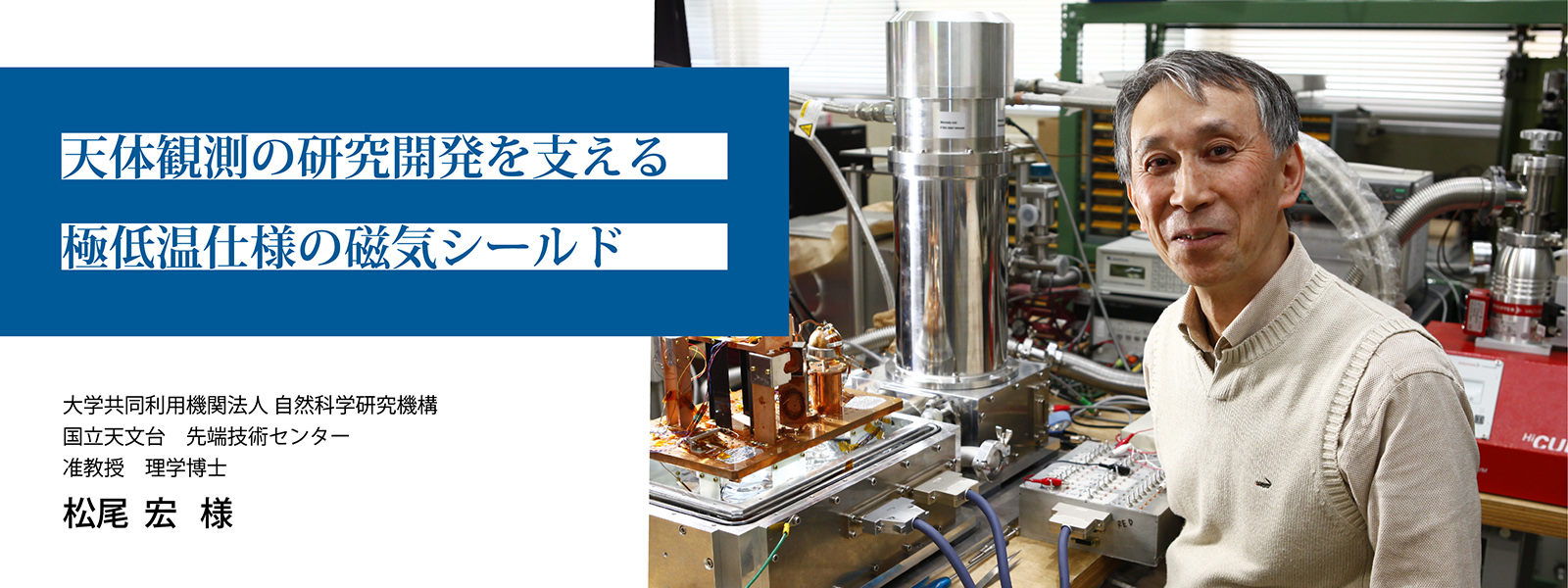

2022年10月、国立天文台様からのご依頼で、極低温環境でも使用可能な磁気シールドを納品しました。オータマの技術が天文学分野の研究開発にどのように役立っているのか、国立天文台先端技術センターの松尾宏准教授にお話を伺いました。

― 国立天文台とはどのような機関ですか

国立天文台は、世界最先端の観測施設を擁する、日本の天文学のナショナルセンターです。大学共同利用機関として全国の研究者が天文学の研究をするとともに、私が所属する先端技術センターでは、天文観測機器の開発を行っています。ここでは、設計、製造から、製作した機器が要求された仕様を満たしているかの評価やシステム試験まで、一貫した開発体制のもとで観測機器が製作されています。

― 松尾先生の研究内容について教えていただけますか。

私が研究開発しているのは、電波干渉計という天体を観測するための技術です。天体観測の望遠鏡には、すばる望遠鏡のような光を観測するための光学望遠鏡と、パラボラアンテナなどで宇宙から来る電波を受信する電波望遠鏡があります。惑星の材料となる塵やガスなどは、マイナス260度程度ととても温度が低いため光を放つことができず、これらが放つ電波をキャッチすることで物質の分布や性質を調べているのです。

私が研究している干渉計とは、複数の電波望遠鏡(アンテナ)で受信した電波をまとめて一つの大きな望遠鏡として機能させる仕組みで、干渉計を使うことで飛躍的に精度の高い天体観測が可能になります。

南米チリのアタカマ高地にあるアルマ望遠鏡は、66台のパラボラアンテナを組み合わせることで、直径16キロメートルの電波望遠鏡と同じ性能を持つことのできる世界最大の干渉計です。宇宙からの微弱な電波は地上に到達するまでに大気に吸収されてしまうため、空気が薄く、乾燥して水蒸気が少ない、理想的な条件を備えた土地に設置されています。

そのアタカマ高地よりも条件がよく、地球上で最も天体観測に適しているといわれているのが南極です。南極の高地は、最も高い周波数であるテラヘルツ(THz)帯の天体観測が唯一可能な場所です。

現在、南極のドームふじ(日本の南極観測基地)でテラヘルツ帯の天体観測を始めようという計画が進んでいて、私の実験室では、その周波数帯の電磁波をとらえることのできる「強度干渉計」という新しい技術の開発をしています。計画では2025年に1台目、2027年に2台目のアンテナが南極に設置される予定です。

私の実験室では、強度干渉計に使う基礎技術の開発のために、原理検証を行う装置を作って実験しています。テラヘルツ帯の検出器では、センサー部分に超伝導体を使います。超伝導体は磁場に非常に敏感なため、周りからくる磁場を止めるために何層ものシールドが必要で、さらに信号の受信を邪魔する熱雑音を下げるため冷却装置でマイナス269度という極低温まで冷やして動作させなければなりません。

オータマさんには装置の部品として、一番内側に使っているCryophyという極低温で使用可能な磁気シールドを製作してもらいました。このような極低温でも特性の変わらないシールド材はかなり限られていて、精密に作るのはとても難しく、高い技術力が必要だと思います。3センチほどの2つの立方体の箱が合わさるようになっているのですが、ピタリとかみ合うようにきれいに加工していただき大変満足しています。

私たちのような超伝導素子を扱っている天文関係のグループは、KEK(高エネルギー研究所)やNICT(情報通信研究機構)、理化学研究所など、おおよその国内機関とつながりがあり、さまざまな情報を共有しています。オータマさんのことも、研究員のネットワークで知りました。実は、極低温で使える磁気シールドが国内で作れるとは思っておらず、以前は海外のメーカーに発注していたのです。

国内オーダーは入手性の良さをはじめ、営業の方と直接会って話せたので変更や修正にもフレキシブルに対応していただき、とてもスムーズでした。約2カ月と、海外メーカーの半分ほどのスピードで納品してもらえたのもよかったです。また、十分納得のいく見積りだったうえに円安がかなり進んでいた時期だったため、さらにコスト的なメリットがありました。

― 今後、どのようなシーンで磁気シールドが活躍するとお考えですか。

今、社会から大きな期待を寄せられ、注目を集めている量子コンピュータの研究開発にも超伝導の技術が欠かせません。スーパーコンピュータをしのぐ能力を持つことが可能だといわれている量子コンピュータの研究開発はまだ途上ですが、そのスピードは加速していくと思われますから、極低温環境に耐えうる磁気シールドの需要が増えていくことは間違いないでしょう。

天文学の分野でいえば、超伝導のセンサーは干渉計以外でもスタンダードで使われていますから、この分野でも高い技術で作られた磁気シールドはますます必要になってくると考えられます。

私が研究開発を進めている強度干渉計が実現すれば、宇宙からくるテラヘルツ帯の電磁波を粒子としてとらえることができ、新たな発見も期待されます。天文学のテーマの一つは、私たちがなぜここにこのような姿でいるかという、地球の生命のルーツを探ることです。今後の研究開発で、一つでも多くの宇宙の謎を解き明かしていきたいですね。

― ありがとうございました。

日本の天文学の中核を担う研究機関。大学共同利用機関として、大規模な天文観測・研究施設を全国の研究者に提供するとともに、天文学研究と天文観測機器の開発を広く推進している。さらに世界の先端研究機関として、国際協力のもと、天文学の発展のために活動している。

https://www.nao.ac.jp(外部サイト)