パーマロイ・磁気シールド・磁界測定 ・

熱処理・磁場キャンセラーの株式会社オータマ

お客様インタビュー 金沢工業大学様client_interview_05

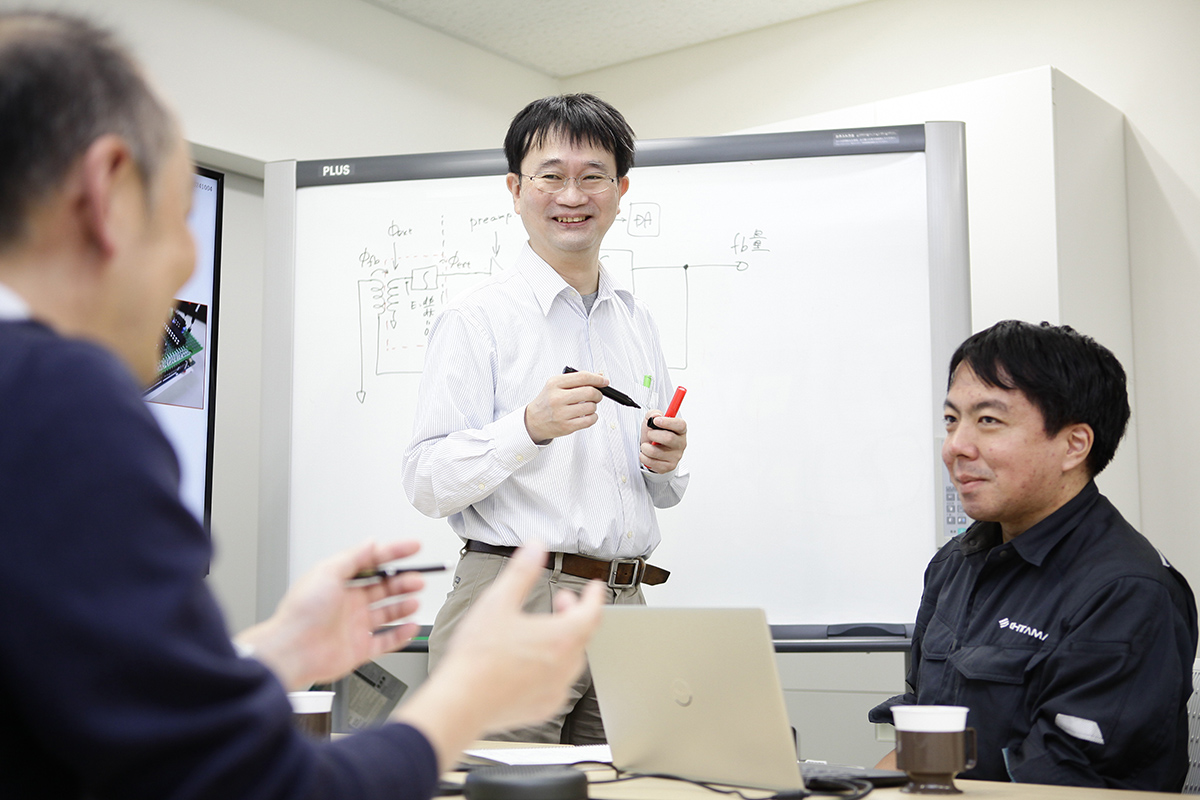

脳磁計や心磁計などの装置を使った生体磁気計測は、次世代医療の診断法として期待が寄せられています。しかし人体が発する生体磁気は微弱なため、計測には外部の環境磁場を遮断する高性能な磁気シールドルームが必須です。オータマは自社製品の性能向上を目指して、生体磁気計測装置の研究開発に長年取り組まれている金沢工業大学先端電子技術応用研究所の足立善昭教授にご協力いただいています。足立教授が開発を進めている、新しい生体磁気計測装置「脊磁計」やオータマとの協力関係などについてお話を伺いました。

― 研究内容についてお伺いします。

私は微小磁気計測が専門で、主に人体が発するごく小さな磁気(生体磁気)を計測して体の機能情報を得るための装置の研究開発を行っています。この装置は生体磁気計測装置といい、脳機能を測る脳磁計、心臓機能を測る心磁計、脊髄機能を測る脊磁計があります。これらは人体に針電極などを刺さずに脳、心臓、脊髄の神経や筋肉が発する微弱な磁気を計測して可視化することができる、画期的なシステムです。

現在は、生体磁気計測装置の中でも脳磁計と脊磁計を中心に研究開発をしています。脳磁計はすでに医療現場での臨床や脳の研究に広く活用されています。てんかんの焦点同定(てんかん発作の焦点となる部位を特定する事)や脳の術前機能マッピングなどに利用され、発達障害や認知症の早期発見への適用についての研究も進められています。

脊磁計は開発途中の装置ですが、東京科学大学(旧東京医科歯科大学)の川端茂徳教授と25年間にわたって共同研究を続けており、実用化の一歩手前まできています。東京科学大学は1980年代から頚椎の中にカテーテル電極を挿入して脊髄のごく近傍で電気的な信号を測定する脊髄電位検査という技術を持っていました。しかし検査のために体の中にカテーテル電極を入れるのでリスクはゼロではなく、患者への負担も大きくなかなか広まりませんでした。カテーテル電極を入れないで脊髄の機能情報を知る方法はないかということで、脊磁計の研究が始まったのです。

背骨の中を走る脊髄というのは神経の幹線道路のようなところで、脊髄に障害が起きると首や腰の痛み、手足のしびれや歩きにくくなるなどの症状が出ます。医師は問診やMRIなどで原因を探りますが、脊髄のどの部分に原因があるかを正しく特定するのは非常に困難です。手術をしても、原因の箇所が違ってしまうと症状が改善せず、その手術は無駄だったということになってしまいます。しかし脊磁計では原因の箇所を可視化し、特定できるので、無駄な手術を減らせます。脊磁計は脊髄の神経変性疾患の障害部位同定ほか、幅広い神経疾患の診断への適用が期待されています。

非常に弱い生体磁気を測定するためには、高感度な磁気センサが必要です。脳磁計や脊磁計には、SQUID(※1)という超伝導(超電導)を応用した高感度な磁気センサが多く使われています。SQUIDによる測定は近くを走る自動車やエレベーターなど周囲の磁気ノイズに非常に影響されるため、高性能な磁気シールドルームが必須です。しかし生体磁気のような微弱な磁気を測定するための磁気シールドルームを作るには高い技術が必要です。

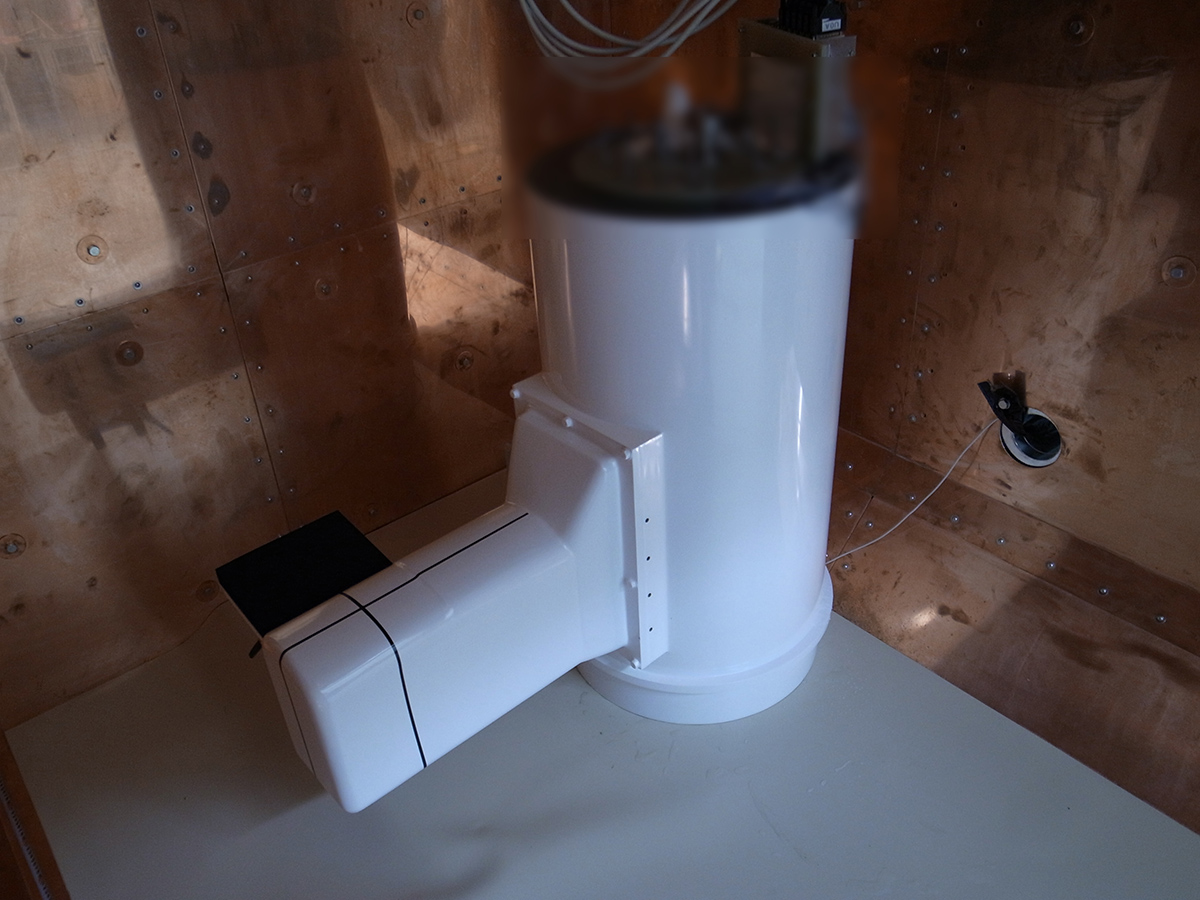

オータマさんに初めてご協力したのは2010年のことです。当時オータマさんは、生体磁気レベルの微弱な磁気に対応可能な磁気シールドルームを開発中でした。オータマさんから、生体磁気計測に対応できる磁気シールドルームの性能評価試験で協力してほしいと依頼され、金沢の郊外にある当研究所でSQUIDを使った試験をしました。この時の磁気シールドルームは二重構造のドアを取り外せるという特徴があり、ドアのない状態でもシールド機能が保てるかの評価をしました。試験終了後、オータマさんから試験に使った磁気シールドルームをそのまま寄付していただき、今も使わせていただいています。生体磁気計測装置をはじめ、さまざまな研究開発に役立っており、大変感謝しております。

※1Superconducting Quantum Interference Deviceの略。超伝導量子干渉素子。

2012年から2013年にかけて、シドニーのマッコーリー大学が新校舎を建てる際、我々が作った脳磁計を納入するという大きなプロジェクトがありました。その時、マッコーリー大学にオータマさんを紹介し、参加してもらうことになりました。脳磁計を導入するのは、子どもの言語がどのように獲得されていくかを研究しているグループでした。研究のためには、大人と子どものデータを計測できるよう2つの脳磁計を置く必要があり、通常より大きな磁気シールドルームをオータマさんにカスタマイズして作ってもらいました。

建物の建設前からオータマの担当者と現地の磁場環境を調べに行き、どれくらいの性能の磁気シールドルームが必要かを確認しました。建物の下に将来地下鉄が通る計画があったので、その磁気ノイズに対応できる仕様にする必要がありました。ここで一番問題になったのは重量です。磁気シールドルームは建物の3階に入る予定でしたから、床の耐荷重との闘いでした。シールドの性能を上げようと思うと多くの材料を投入しなければならないのですが、それに比例して重量も増えてしまいます。装置の重さも考慮しなければなりません。重量についてはオータマさんに何度もシミュレーションしてもらいながら決めていき、3層の磁気シールドルームを作ってもらいました。

余談ですが、小さな子どもにおとなしく検査を受けてもらうのはなかなか大変なのですが、「これは君が宇宙飛行士になるためのテストだよ」と話すと、非常に協力的になってもらえます。そのため、磁気シールドルームには宇宙を思わせる装飾をするなどの工夫がされています。

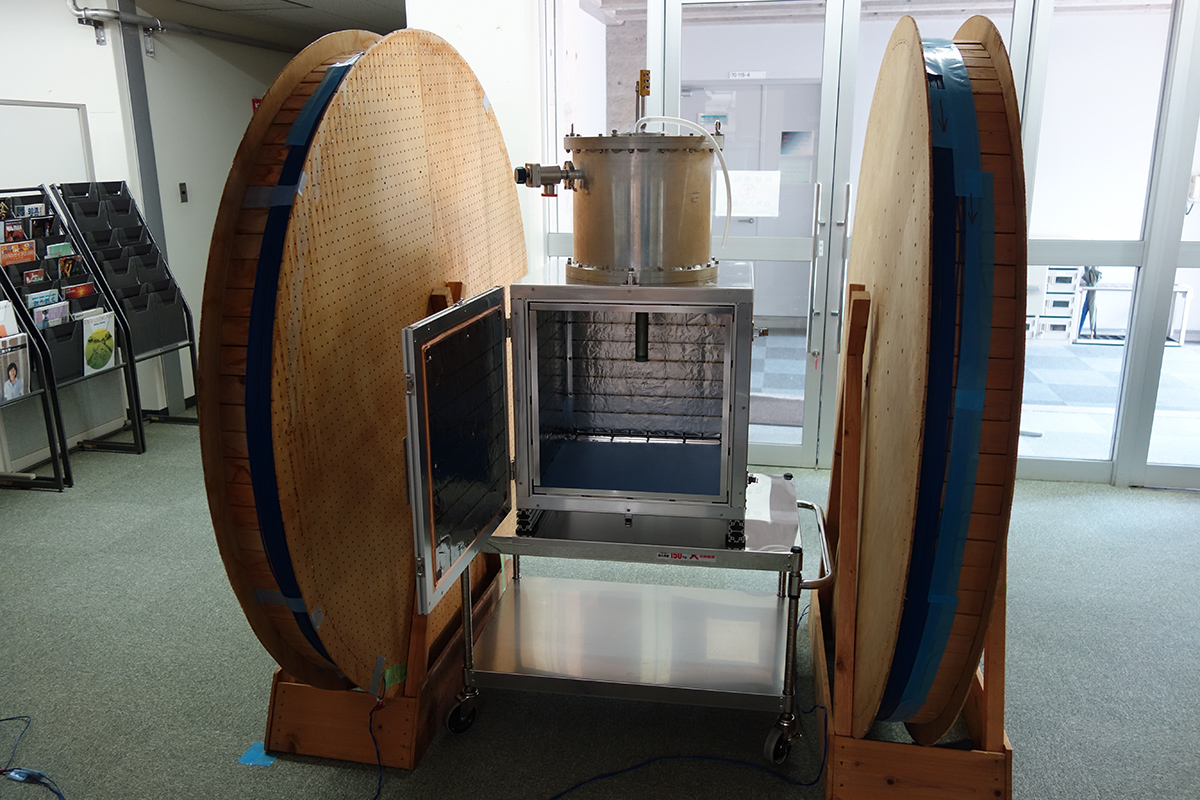

他にも2012年にオータマさんが経済産業省のサポイン事業(※2)で研究開発をしていた新しいシールド材料を使ったボックスの性能評価や2020年の生体磁気計測向け自動扉付き磁気シールドルームの開発などにも協力しました。オータマさんとはこのようなプロジェクト以外にも、日頃から情報交換をしたり、アドバイスをさせていただいたりしています。

生体磁気計測向け自動扉付き磁気シールドルームの性能評価

技術的な側面で言えば、軽くて性能のいい磁気シールドルームを開発してもらいたいですね。どうしてもシールドの性能は、材料の物量と比例するところがあります。材料費の高騰などで今、なかなか値段が下がりづらい状況です。少ない材料でも性能が良く、軽くてリーズナブルな磁気シールドルームができれば設置場所の制約も少なくなり、生体磁気計測装置の普及もしやすくなるのではないかと期待しています。

私が研究開発をしている脊磁計の試作機は今、東京科学大学と関西医科大学に1台ずつ、世界でこの2台しかありません。この2台で臨床データを蓄積し、社会実装まであと一歩というところまできています。25年間研究開発を続けてきた脊磁計を一日も早く製品化して世界中の医療機関が使うようになり、患者さんのために役立ててもらいたい。実は脊磁計というのは、開発していくうえで私が付けた言葉です。今はまだほとんどの人が聞いたこともない言葉だと思いますが、近い将来、MRIやCTのように誰もが知る装置になり、社会に貢献できることを願っています。

次代を担う電子工学である超伝導(超電導)エレクトロニクスの分野で、脳磁計測システムの開発にあたる。それを基点に、計測技術、制御技術、通信技術などを総合的かつ具体的に実現し、システム要素に関する技術開発を重視した研究活動を推進している。

https://wwwr.kanazawa-it.ac.jp/kit_ael/(外部サイト)